いよいよ明日です!!

明日のお天気がとっても心配ですが…

着々とこんな感じで準備できています…

6月25日(土)26日(日)PanasonicリフォームClub生駒支店1階にて

10時~17時です

スタッフ一同心よりお待ちしてます

明日のお天気がとっても心配ですが…

着々とこんな感じで準備できています…

6月25日(土)26日(日)PanasonicリフォームClub生駒支店1階にて

10時~17時です

スタッフ一同心よりお待ちしてます

室内空気の汚染によって引き起こされるめまいや吐き気などの健康障害、シックハウス症候群。

その原因のひとつが、フローリングや建具などに含まれる有害な化学物質であると言われています。

今日は身体に優しい床材の選び方をフローリングとシート系床材に分けて考えてみます。

オススメは天然無垢材のフローリング

フローリングの床材は合板が多いので、接合部の接着剤の成分である「ホルムアルデヒド」や「塗料」がシックハウス症候群の原因と考えられています。

薬剤による防腐・防虫加工をしていないことや、合成ゴム・発泡材などのクッション材を裏打ちしていないことも確認しましょう。

床材を変更する際は、無垢材などの自然素材にすることで、少しでも化学物質の発生を抑えることができます。

もしくは、無塗装のフローリング材を使うのもオススメです。 弊社でも天然無垢材の床材を使用した新築・リフォーム案件が、ここ数年でかなり増えてきています。

弊社でも天然無垢材の床材を使用した新築・リフォーム案件が、ここ数年でかなり増えてきています。

木の香りと温かさに包まれて、健康にも優しいのでオススメです。

シート系床材の場合は、コルクタイルやカーペット(ウール・アクリル・ポリエステル・ナイロン)が多く使われます。

コルクタイルに、合成樹脂・ホルムアルデヒド・防カビ剤・難燃剤などが含まれていないことが重要です。

カーペットの場合は、難燃剤で、かつ防虫・カビ剤などの添加剤を使用していないことが条件です。

また、合成ゴムや発泡材などのクッション材を裏打ちしていないことを確認しましょう。

床材を変更するなら、コルクタイルは無塗装タイプか天然ワックス仕上げタイプ、カーペットの場合は天然繊維タイプをオススメします。

天然無垢材を使用したシックハウスにならない床材、

身体に優しい床材での新築・リフォームはお任せください!!

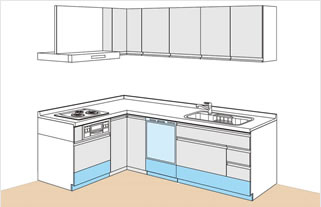

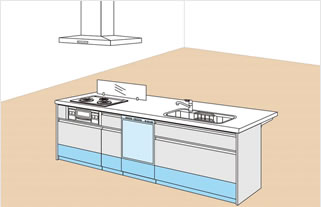

今日のブログは、奥様の憧れ「キッチン」について。

最近ではダイニング・リビングとつながったタイプのキッチンが増えて、家族とのコミュニケーションが取りやすいかたちのものが人気です。

また、キッチンは『料理を楽しむスペース』ですので、機能に加えて『美しさ』が必要です。

様々なタイプのキッチンがありますが、あなたのライフスタイルにあった理想のキッチンはどのタイプでしょうか?

それぞれのレイアウトの特徴をご紹介します。

キッチンセットを一列に並べるため移動は直線ですみますが、動線が長くなりすぎると作業効率が下がります。コンパクトキッチン向きと言えるでしょう。

キッチンセットを一列に並べるため移動は直線ですみますが、動線が長くなりすぎると作業効率が下がります。コンパクトキッチン向きと言えるでしょう。

小さなスペースで作業面積や収納が多くとれます。2列の間隔は、調理する人数に応じて決めましょう。

小さなスペースで作業面積や収納が多くとれます。2列の間隔は、調理する人数に応じて決めましょう。

比較的シンプルなレイアウト。コーナーを活用できれば作業スペースも増えますが、カウンター下にデッドスペースが生まれやすいので収納に工夫が必要です。

比較的シンプルなレイアウト。コーナーを活用できれば作業スペースも増えますが、カウンター下にデッドスペースが生まれやすいので収納に工夫が必要です。

広めのスペースが必要なレイアウト。U字の中央のスペースは90〜120cm程度とすれば、動線を短縮できます。

広めのスペースが必要なレイアウト。U字の中央のスペースは90〜120cm程度とすれば、動線を短縮できます。

中央に、島のようにキッチンセットを配置します。I型やL型キッチンと組み合わせて、レンジやサブシンクをアイランドとするケースも増えています。

中央に、島のようにキッチンセットを配置します。I型やL型キッチンと組み合わせて、レンジやサブシンクをアイランドとするケースも増えています。

L型やU型の一部を半島のように突き出させて配置し、半島部分の内側にシンク、外側にオープンカウンターを据えた対面式にします。

L型やU型の一部を半島のように突き出させて配置し、半島部分の内側にシンク、外側にオープンカウンターを据えた対面式にします。

キッチンの動線が短ければ作業効率が上がります。

あなたのキッチンでの動線と冷蔵庫やレンジの配置をイメージして、あなたにあったキッチンを選んでみるとよいでしょう。

キッチンのことなら、なんでもお任せください!

今日は外壁と屋根の重要性を説明いたします。

外壁・屋根は雨・風・紫外線・熱を防ぐ事によって、柱・土台・はり等の『構造体』という部分を守っています。

この外壁と屋根に手入れをしないで放置をしておくと、家の見た目だけではなく、構造体の腐食や雨漏りということにつながってしまいます。

基本的に壁の種類はモルタル製の壁とサイディングの2種類に分類されます。

サイディングとは、ひとことで言うと「外壁材」のことです。

サイディングは一般的なモルタル製の壁と違い、リフォーム方法が異なります。

サイディングは建物の骨格を作った後、外から1枚の壁を貼り付けて覆うイメージです。よくみると繋目があるのでわかります。

塗り壁は家の骨格に直接漆喰などを塗りこんでいくものです。

もとあるものに直接塗るものと、外壁材を上から貼り付けるという大きな違いがあります。

まずはサイディング壁の劣化について。

サイディング壁は劣化により、ひび割れを起こしてしまいます。

サイディング壁は劣化により、ひび割れを起こしてしまいます。

サイディングが割れるのは、湿気の影響で反りかえる性質があるためです。

また、サイディング壁の継ぎ目には、コーキングという柔らかい材料が使われています。

この部分は、地震や家の動きに合わせて伸縮する性能があります。

劣化してくると、ここから断裂してしまいます。コーキングが割れると内部に水が入ってしまうので、注意が必要です。

つぎは、モルタル壁の劣化について。

モルタル壁は、塗装の防水機能がなくなると、途端に雨を吸い込みだします。

モルタル壁は、塗装の防水機能がなくなると、途端に雨を吸い込みだします。

定期的に手入れを行えば長持ちさせることができる。

また、劣化によりひび割れが発生します。一番家にとって良くないひび割れは横方向のもので、内部の構造体が腐食している可能性が高くなっています。

最後に、屋根の劣化について。

屋根は外壁に比べて、だいたいですが1.3倍以上の速度で劣化が進みます。

屋根は外壁に比べて、だいたいですが1.3倍以上の速度で劣化が進みます。

スレート瓦(コロニアル)は多くの家の屋根で使用されている材料です。

屋根材が傷み、雨漏りしてからでは、塗装工事を行っても意味がないので注意が必要です。

屋根材は劣化と共に割れてしまうこともあります。

これは屋根が湿気によって反りかえることが原因です。

塗装をして防水効果を持たせれば、湿気の影響を受けづらくなり、反りかえることがなくなります。

定期的にメンテナンスをすることが、ランニングコストが一番安く済みます。

日頃から外壁や屋根をチェックして、もし修繕の必要がある箇所を見つけたら、早めに施工することをお勧めします。

外壁・屋根のリフォーム・塗装のことならお任せください!

戸建て住宅のリフォームを検討する際に知っておきたいのが、床面積を増やして建て増しする「増築」と、既存部分に手を加える「改築」の2つの方法です。

戸建て住宅のリフォームを検討する際に知っておきたいのが、床面積を増やして建て増しする「増築」と、既存部分に手を加える「改築」の2つの方法です。

現在の家屋の状態や生活スタイルや予算などを踏まえ、増築と改築いずれの方向性ですすめるかを検討の初期段階で決めておきましょう。

まずは目的を明確に

リフォームを計画する前に、リフォームの目的を明確にしておくとその後の計画が円滑に進みます。リフォームのきっかけは、「家族が増えて手狭になった」「ライフスタイルが変化した」「内外装や設備が老朽化した」「気分を一新したい」などさまざまな理由があります。

まずはこうしたリフォームの目的を明確にし、現在の住まいの不満点や要望などをリストアップしてみましょう。

優先順位を決めよう

目的が明確になったら、「どこを優先してリフォームするか」を決定します。

このとき、目先の問題点を解決することだけでなく、10年ほど先を見据えて検討するようにしましょう。予算が足りない場合は工事を2、3回に分けて行うこともあります。

予算と見積もり

リフォームの費用は、工事の規模や敷地の広さ、住宅の大きさによって決まります。ただし、いざ工事が始まると、目に見えなかったいろいろな個所で老朽化が見つかることも多く、追加工事が発生しがちです。

これを見越して、見積もり段階では予算の80%程度の金額となるよう余裕を持っておく方が無難です。また着工後の追加変更は予算オーバーの元ですので、追加工事のないようなリフォーム計画を心がけましょう。

リフォームの時期の目安

木造住宅の耐用年数は25年、鉄筋コンクリート造は35年と言われており、これがそのまま建て替えの目安となりますが、新築後から毎年セルフチェックをし、自分で修理できる箇所は手入れしておきましょう。

また築10年目を目安に、専門家による診断を受けることをおすすめします。この時、同時に増築や設備機器の交換することができれば工事の無駄が省け、予算も節約できます。

既存部分とリフォーム部分とのバランス

「既存部分とリフォーム部分とのバランス」にも配慮が必要です。リフォームが原因で日当たりが悪くなったり、動線が乱れたりしてしまっては本末転倒ですので、こうしたことがないようなリフォーム計画にしましょう。

いかがだったでしょうか。

リフォームをするときには「計画」が大切です。

納得のいくリフォームにするためにも、上記のポイントを今一度よく確認して、下調べをしておくと良いと思います。

戸建て住宅の「増築・改築」のことでしたら、お気軽にご相談ください。

0120-568-555

森岡まで

熊本地震による家屋の全半壊が8万棟を超えて、地震被害の大きさに自然の驚異を思い知らされます。

熊本地震による家屋の全半壊が8万棟を超えて、地震被害の大きさに自然の驚異を思い知らされます。

日頃から地震災害への備えは万全を期しておきたいところです。

今日は住まいの耐震性と保険の備えについて考えてみます。

まず、住まいの「耐震」について。

建物が一定の耐震性を確保するように、最低限守らなければならない基準が建築基準法で定められています。

昭和56年に大地震でも倒壊しないよう家全体の壁の量を増やすなど、建築基準法が大幅に改正されました。

そこで、施行された昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」、それより前を「旧耐震基準」と呼んでいます。

建築確認というのは、着工前の設計図面で審査されます。

新耐震基準の対象時期であったとしても、工事中に窓を増やしたりすれば耐震性は一気に下がるので、建築確認時に審査された図面通り竣工しているかの「完了検査」を受けて、検査済証といわれるものが発行されていることが、耐震性を見極めるポイントとなります。

「住宅性能評価書」を取得している住宅の場合は、「耐震等級」で耐震性を確認することができます。

耐震等級1が建築基準法レベルなので、数字が上がるほど耐震性は高くなります。

もし、今の住まいの耐震性に不安がある場合は弊社サービスの「家検」などの「耐震診断」をお勧めします。

そして、耐震診断で補強する必要があるとなったら、耐震リフォームをしましょう!

火災保険や地震保険での備えも必要です。

災害などから住まいを守るために、耐震性や耐火性を上げることも必要ですが、被害に遭ったときの建て直しや修繕についても考える必要があります。

特に住宅ローンを利用する場合は基本的に金融機関から火災保険の加入を求められます。

地震災害については、火災保険に加入しているだけでは保険金がおりません。

地震保険は、単体で加入することができず、火災保険とセットでの加入となります。

いま現在、火災保険の契約途中でも地震保険をあとから付帯することができます。

損保会社によって契約・補償内容が異なる火災保険と異なり、地震保険は法律に基づき、政府と損保会社が共同で運営する保険で、保険料や補償内容に違いはありません。

地震保険で注意したいのが、マンションの場合です。

マンションの管理組合で地震保険に加入しているから、個人で加入する必要はないというのは間違いです。

管理組合で加入しているのは、あくまでもマンションの主要構造部への被害が補償対象となり、地震で個別の部屋の壁が崩れたといったものは対象外となます。

マンションでも、自分の部屋を守るためには個人で地震保険に加入する必要があります。

地震保険の契約は、火災保険の保険金額がベースとなり、火災保険の30〜50%の範囲で保険金額を決めます。

保険料は、建物の構造・築年数と所在地によって異なります。

耐震性が高い住まいで家族の安全を守ることは基本ですが、万一被災した場合の備えの保険なども検討しておきたいところです。

住まいの耐震診断・耐震補強のご相談は

0120-568-555

森岡まで

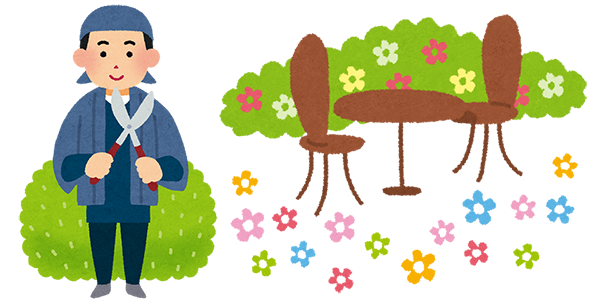

美しいお庭を保つためには、手入れが必要です。

美しいお庭を保つためには、手入れが必要です。

雑草を放置するとすぐ生い茂ってしまいます。

ガーデニングをしている庭や、木々を植えた庭は四季折々の表情を楽しめてとても綺麗ですが、庭の管理や手入れは手間がかかって本当にたいへんです。

花や木に害虫が発生するとすべて取り除くのはたいへんな困難ですので、予めの「防虫」が大切です。

春から夏にむかうちょうどこのシーズンになると、雑草は伸びやすく、1ヶ月も放置しておけば庭は荒れ果ててしまいます。

面倒くさいからと放置しておくと、雑草はたちまちのうちに成長して根を張ってしまいます。

こうなると引き抜くのも一苦労だし、何度刈っても新しい芽が出てきてキリがありません。

そうならないように、なるべく若いうちに刈り取ってしまいましょう。

目安として、5月頃の草木の生育シーズンには、1〜2週間に一度程度の草刈が必要です。

雑草には二つのタイプがあります。

一つはクローバーのように、根が広がることにより繁茂する雑草。

このタイプの雑草は根から引き抜いてしまわないと、何度刈っても生えてきます。

クローバーぐらいなら生えていてもかまわないと考えるのでしたら、そのままにしておくのも一つの手です。

もう一つのタイプは種が飛んできて繁茂する雑草。

イネ科植物などで、たくさんの種をつけるので放置してしまうと次の年からどんどん増えてしまいます。

イネ科植物はアレルゲンにもなるから、種ができる前に始末してしまいたいものです。

このタイプの雑草は根から増えることはないので、地上部分を手で引っこ抜いたり、鎌で刈り取ったりすれば良いと思います。

どちらのタイプにも除草剤が有効ですが、安価な薬剤の中にはペットや人間に害のある商品もあるので注意が必要です。

花や樹木のそばで除草剤は使えませんので、広くない庭ならば熱湯を使うのも一つの手です。熱湯をかければ根から枯れるので、どちらのタイプの雑草にも効果があります。

しかし、一度雑草を駆除しても、時間が経てばまた生えてきますから、こまめなチェックが必要なのは変わりがありません。

雑草を見つけたら、速やかに駆除する習慣をつけましょう。

ご自分で庭の手入れをするのが難しい場合は、ぜひリファイン生駒にご相談ください。

雑草刈りや庭木の剪定、芝生の手入れや防虫、肥料やりなど、様々なサービスをご用意しております。

当店は、「地元に密着」をコンセプトに掲げておりますので、生駒の土地にあった庭木のお手入れが可能です。

0120-568-555

森岡まで

パナソニックリフォームクラブ生駒支店です。

パナソニックリフォームクラブ生駒支店です。

「家検」のご依頼を受けて調査をしていると、シロアリによる被害をよく見かけます。

シロアリはどこにでもいて、湿った木が大好きです。

建物の土台や柱などの表面を残して中から食べ進んでいくため、発見するのはなかなか難しいです。

建物を支える柱や、筋交などが食べられてしまうと、建物の強度が不足し、気付かないうちに強度不足の住宅になってしまうので注意が必要です。

木造住宅においては、建物のすべての場所で被害が起こる可能性があります。

なかでも特に多く見られるのは、湿度の高くなりやすい、浴室、トイレ、流し等水まわりの土台・柱・敷居などです。

雨漏り、水漏れがあると梁や屋根の構造体にも被害が起こります。

ヤマトシロアリの被害の場合、水まわり近くなどは特にシロアリの被害とあわせて腐朽が進んでいるケースが多いので、体裁の面から部材の交換などのリフォームが必要なことがあります。

イエシロアリの被害の場合は被害の進行が激しくて早いため、被害を発見したら可能な限り早急に駆除をしないと深刻な被害になってしまいます。

いずれにしてもシロアリの被害が疑われるときは、専門家によるチェックと対策を行うようにしてください。

木造の住宅はシロアリの予防をすることで耐久性が増し、より長く快適に住み続けることができます。

新築の住宅を建てる際にも、あらかじめシロアリ対策をしておくことで、安心の住環境をつくることができます。

あなたの大切な財産をシロアリから守るため、早めの対策をオススメいたします!

パナソニックリフォームクラブ生駒支店では、シロアリ対策の床下診断を行っております。

お住いで羽アリを発見した場合やなんとなく気になる場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。

先日、沖縄・奄美が梅雨入りしたとのニュースを見ました。

関西では五月晴れの日が続いていますが、間も無くじめじめとした梅雨の季節がやってきます。

今日は梅雨の季節を快適に過ごすための、暮らしの豆知識について書きたいと思います。

梅雨の季節は湿気が高いため、窓ガラスに結露が発生することが多く、拭き掃除が大変だと感じる方も多いと思います。

以外と気づかれないのが、押入れやクローゼット内部の結露です。

気づいたら衣類や布団がカビくさくなっていて、びっくりされたことがある方もいらっしゃると思います。

押入れは外壁に接していることが多いため、室内の気温よりも冷たいために夏場でも結露が生じてしまう場合があります。

押入れは外壁に接していることが多いため、室内の気温よりも冷たいために夏場でも結露が生じてしまう場合があります。

さらに人間は自覚している以上の汗をかいています。

脱いだばかりの衣類は多くの水分を含んだ状態で、それをそのまま狭い押入れやクローゼットの中に収納すれば、中の湿度が高くなってしまいます。

一度カビが発生すると、除去は大変なので未然に防ぐことが大切です。

カビが発生する原因のひとつは湿気です。

カビなどの菌類は湿気を好むものが多く、そして通気が悪ければ胞子が分散されずに繁殖しやすくなってしまいます。

さらに直射日光が少ないと、紫外線による殺菌ができずに繁殖しやすい状況になります。

また、人間の汗や垢などはカビにとっては栄養になってしまいます。

具体的なカビ対策としては、風通しをよくして、湿度をさげることがポイントです。

湿度を上げない工夫として「すのこ」を敷いて、通気を確保するのも有効です。

また、収納する布団は天日で干して十分乾燥させたり、衣服はしばらくハンガーにつるしておいてから収納すると良いです。

雨が続いて湿気が多い日などには、押入れやクローゼットに吸湿剤を置くのも良いかと思います。

市販されているものもありますが、新聞紙を敷くだけでも効果があるようです。

※新聞紙が湿気てきたら、こまめに取り換えましょう。

ちなみに、お風呂(脱衣場)には、いま大人気の「珪藻土でできたバスマット」がオススメです。

吸水力がばつぐんで、洗濯の必要もなく、菌が繁殖したり、カビが生えることもありません。

少しお値段は高めですが、一度使うと元の布製マットには戻れないほどに快適です。

雨の日は扉を開けると却って湿度があがってしまうので避けた方が良いのですが、何日も雨の日が続く場合は、除湿機やエアコンで部屋を除湿したうえで、扇風機を利用してお部屋全体に空気を循環するようにしましょう。

リファイン生駒では、窓の結露やお部屋の結露、カビ対策のアドバイスも行っております。

リファイン生駒では、窓の結露やお部屋の結露、カビ対策のアドバイスも行っております。

ちょっとした工夫で、梅雨を快適に過ごしましょう!

お問い合わせ・ご相談は

0120-568-555

森岡まで

今朝のニュースでも見ましたが、

昨日(5月18日)の安倍首相と民進党の岡田代表の党首討論で、

来年4月に予定される消費税率10%への引き上げの是非について激しく議論されています。

アベノミクス効果で、この3年間では名目6.4%の成長を遂げている一方で、個人消費についてはまだまだ伸び悩んでいるようです。

民進党は、2019年4月まで延期すべきだとの主張をしていますが、一体どうなるのでしょうか。

消費税が上がる前に「家を建てたい」「リフォームしたい」と考えている方もたくさんいらっしゃるので、前回の8%への消費税アップ時の状況を振り返えりながら、新築やリフォームについて考えてみたいと思います。

建物は数千万円、大きなリフォームになると数百万円するので、たった2%の上昇でも費用は数十万円単位でアップします。

例えば建物本体が2,000万円するなら40万円もアップすることになります。

その他、外構や家具、照明、諸々の手数料や火災保険料なども消費税の対象内となります。

また、意外に盲点なのが、その分ローン金額を増やすことで生じる総返済額のアップ。

あれもこれも支払うお金がアップする…良い物を安く買いたい消費者にとっては、この消費税アップは良いことは1つもないと言えるのではないでしょうか。

以下、消費税アップに向けての、二つの考え方・パターンについてのまとめです。

A.「家を建てたい!・リフォームしたい!」と考えている人なら、早めに動き出すのが吉!

消費税も人件費も時間が経てば経つほど、価格を高く押し上げてくる傾向にあります。税率引き上げの半年前(2016年9月30日)までに締結した請負契約などについては、2017年4月1日以降の引き渡しでも税率は8%の適用となります!

また、今年の7〜9月頃は駆け込み需要で場合によっては対応が遅くなることもありそうです。

少しでも安く、満足する家をつくりたいなら、早め早めに動くのが良い結果をもたらすと言えそうです。

B.「消費税がアップするから家を建てなきゃ・リフォームしなきゃ」という人は焦らずともOK!

消費税アップ後は、制度や補助金がある程度は補填してくれるし、場合によってはハウスメーカーや工務店がその分値引きに応じてくれるかもしれません。

そして何よりも焦って家を建てると、ご自分が満足がいかない場合も多いです。

そうであれば、消費税アップするからと焦って動くよりかは、ご自分が家を建てたりリフォームする必要性を見つめ直してから動いた方が良いかもしれません。

ただ、事前に制度や補助金を予習して、自分はそれに当てはまるかを正しく見極めることは不可欠と言えます。

※様々な補助金制度についてはリファイン生駒にご相談ください。

さて、皆さまはどちらに当てはまりましたか?

前回の8%への消費税アップ時の教訓から、今月頃から家を建てたい方・リフォームしたい方たちの動きが、最も活発化することが予想されます。

是非、皆さまには後悔のない選択をして欲しいと思います。

新築・リフォームをお考えの方は、ぜひご相談ください。

0120-568-555

森岡まで